En 2010, le Jour du drapeau s’était passé dans l’indifférence quasi complète : aucune publicité gouvernementale, aucune activité officielle. Le ministère de la Justice avait émis un très bref communiqué à 11 h 20 (un gain de 2 heures sur l’année précédente!).

Cette année, nous avons atteint le fond du baril. Aucune publicité gouvernementale, aucune activité officielle, même pas de communiqué. Silence, lndifférence: peut-on dire « mépris » ? Ne reste plus qu’à abroger l’article 3 de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (L.R.Q., c. D-12.1) qui stipule que « le 21 janvier est le jour du drapeau du Québec ». Le ministre de la Justice est chargé de son application. L’ignore-t-il? Ce serait le comble de l’ironie (« Nul n’est censé….»). Si non, a-t-il une idée de ce qu’un drapeau signifie pour une nation?

Dans le communiqué émis par le ministère l’an dernier, on pouvait lire que le drapeau du Québec arboré devant les édifices gouvernementaux « répond à un besoin de traçabilité des services ». Cette vision technocratique du drapeau (on se serait cru dans le dossier des OGM!) n’a évidemment rien pour inspirer une commémoration minimale, ne serait-ce qu’une petite fois par année.

Sur la prétendue « excommunication » des patriotes

On retrouve à plusieurs endroits sur Internet l’idée que Chénier, certains patriotes et même les patriotes en général ont été excommuniés par Mgr Lartigue. Sur le site le mieux documenté sur les patriotes, et généralement bien informé, on trouve ce passage d’une notice biographique de Chénier, témoin parmi tant d’autres de la légende largement répandue :

« Le clergé refusa aux familles que leurs morts soient enterrés en terre bénie, en raison de l’excommunication lancée par Mgr Lartigue à l’encontre des rebelles. Cette excommunication a été levée par le synode des évêques québécois en 1987 à l’occasion du cent cinquantenaire de la rébellion et les restes de J.-O. Chénier ont été transférés dans le cimetière catholique de Saint-Eustache. Une statue à Montréal, au carré Viger, et une autre à Saint-Eustache honorent la mémoire d’un homme qui fait figure de héros incontesté » (http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=biographie97).

Or, comme l’ont précisé les évêques du Québec en 1987 dans un texte intitulé « Cent cinquantième anniversaire de la révolte de 1837 », et publié notamment dans L’Action nationale, (vol. 77, no 2, oct. 1987, p. 148-150, texte qu’on peut retrouver dans les archives de la revue, http://www.action-nationale.qc.ca/index.php?option=com_wrapper&Itemid=186), les patriotes « n’ont été ni excommuniés ni frappés de quelque censure ecclésiastique que ce soit », mais certains d’entre eux ont été néanmoins sanctionnés:

« À des curés qui demandèrent à leur évêque s’ils pouvaient enterrer dans le cimetière bénit les corps de ceux qui étaient morts les armes à la main, la réponse fut négative. On ne déterra cependant pas ceux qui s’y trouvaient déjà, quoique à un endroit leurs lots furent considérés comme profanes, et non plus bénits ».

Aux descendants de ces patriotes qui demandaient « depuis déjà de nombreuses années que l’on permette l’inhumation des restes des victimes avec leurs proches parents décédés depuis longtemps », les autorités de l’Église de 1987 ont voulu « que cette prière puisse être entendue et exaucée ».

C’est ainsi que les restes de Chénier ont pu être inhumés selon le rite de l’église catholique le 26 juillet 1987. La « levée des sanctions religieuses à l’endroit des patriotes morts au combat », comme l’écrit avec justesse une autre page du site précité (http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=monument04) était le fruit des démarches conjuguées des Patriotes du Pays et de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire des Patriotes de Saint-Eustache. .

« Un an passé sur la scène du monde… »

(Mise à jour en 2021 d’un texte de 2010)

Les journaux du XIXe siècle exprimaient souvent leurs vœux du Nouvel an sous forme de poèmes ou de chansons. Fameux pour ses satires et ses parodies, le journaliste-chansonnier Rémi Tremblay a composé pour les lecteurs du Canard une œuvre qui connaîtra beaucoup de popularité même si elle est pratiquement oubliée aujourd’hui. Publié le 31 décembre 1881 (une sorte de bye bye avant la lettre…), son texte intitulé « Le Jour de l’an » commençait ainsi :

« Un an passé. Sur la scène du monde,

Ont figuré d’insipides acteurs

Qu’on a claqués et sifflés à la ronde,

Comme ils ont dû rire les spectateurs!

En attendant que le rideau se lève,

Pour nous montrer quelque sot charlatan,

D’un faux bonheur, poursuivons le doux rêve

Et saluons le premier jour de l’an. »

Les couplets suivants évoquaient les embrassades, la bénédiction paternelle, les festivités et les vœux de santé, bonheur et prospérité.

Né à Saint-Barnabé (Saint-Hyacinthe) en 1847, Rémi Tremblay émigre aux États-Unis et participe à la guerre de Sécession. Fait prisonnier, il s’évade, rentre au Canada, s’inscrit à l’école militaire de Montréal puis bifurque vers le journalisme. Il se distingue particulièrement comme poète satirique. Il varlope les politiciens de son époque avec humour, malice et conviction, perdant même son emploi de traducteur au parlement fédéral pour avoir commis un texte particulièrement virulent sur l’affaire Riel.

Rémi Tremblay a fait l’objet d’une remarquable anthologie éditée par Jean Levasseur (Aux chevaliers du nœud coulant, Poèmes et chansons, Québec, PUL, 2007, 534 p.). Il est difficile de résister à l’envie de reproduire ici un extrait de son « Chant des libéraux » (composé en 1877 sur l’air de « La Marseillaise »), oeuvre dont l’actualité ne dépend que de votre imagination :

« Allons, chevaliers d’industrie,

Le jour de crèche est arrivé.

Que le trésor de la patrie

Entre nous tous soit partagé. [bis]

Bons libéraux, prenez courage,

Si, de la faim, depuis longtemps,

Nous éprouvons les contretemps

Aujourd’hui tout est au pillage.

Au coffre, libéraux ! Tous d’un commun accord,

Volons, volons, empressons-nous de saisir le trésor. »

Mais revenons au jour de l’an…

Tremblay a composé ses vœux de 1881 sur l’air de « La Valse des adieux », une chanson de Gustave Nadaud (Roubaix, 1820-Passy 1893), « goguettier », poète et chansonnier français qui donnait aussi dans les bluettes, comme cette valse qu’il avait dédiée à une dame Gouin et dont on peut écouter la mélodie sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=xkQwCpvrghA):

« Il est un air à la fois vif et tendre

Dont j’ai gardé le touchant souvenir ;

J’aimais jadis, j’aime encore à l’entendre ;

Il annonçait qu’elle devait venir.

…

Le souvenir, même d’une folie,

A quelquefois des larmes dans les yeux ;

J’ai retenu la valse qu’elle oublie,

Pour l’appeler la Valse des adieux. »

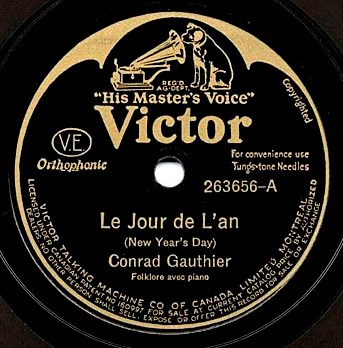

La chanson « Le Jour de l’an » écrite par Tremblay est ensuite entrée dans le folklore québécois, avec d’inévitables variantes dans le texte. Même si Le Canard avait publié la mélodie de Nadaud, l’œuvre nous est parvenue sur un autre air dont l’auteur reste inconnu. Le réputé folkloriste Conrad Gauthier (1885-1964) l’a enregistrée en 1929 sous étiquette Victor avec la simple mention « Folklore ». Son recueil Dans tous les cantons (Montréal, Archambault, 1963) ne dit rien non plus de l’origine des paroles ou de la mélodie.

C’est par Google books (hé, oui!) que s’est fait le lien entre Tremblay et Gauthier. Je cherchais depuis longtemps l’origine de cette chanson, la plus belle, à mon avis, de nos chansons du jour de l’an, sauf le respect qu’on doit aux Bolduc, Légaré, Daignault et autres Soucy de notre patrimoine musical.

Qu’elle vous serve de vœux pour 2011 !

——————————————————————–

On peut écouter cette chanson (en principe… quand ça marche) sur le Gramophone virtuel (http://www.collectionscanada.ca/obj/m2/f7/12811.mp3), mais plus facilement sur le site de BANQ (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1045?docsearchtext=conrad%20gauthier) ou sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=T2byGpCTLl4). Chez Muse (site maintenant inaccessible) donnait les paroles reproduites ci-dessous.

Le jour de l’an

(Tel qu’enregistrée par Conrad Gauthier, 1929, et reproduite dans son recueil Dans tous les cantons (Montréal, Archambault, 1963); paroles tirées d’un texte de Rémi Tremblay qui comprenait un couplet de plus dans la version originale publiée par Le Canard du 31 décembre 1881 et reproduite dans Caprices poétiques et chansons satiriques, en 1883 -https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2022495?docref=qo_f9g7xOTXGS5IfF_K9QQ. Les deux premières lignes se lisaient « Un an passé. Sur la scène du monde,/Ont figuré d’insipides acteurs », ce qui était plus clair.)

1

Un an passé sur la scène du monde

A ramené les débris des acteurs;

On a claqué et sifflé à la ronde :

Ce qu’ils ont dû rire les spectateurs!

En attendant que le rideau se lève,

Pour nous montrer quelque sot charlatan,

[D'un faux bonheur, poursuivons le doux rêve

Et saluons le premier jour de l'An!] [bis]

2

Chacun accourt pour revoir son vieux père

Et recevoir le baiser maternel :

On est heureux de rencontrer un frère,

De se revoir au foyer paternel.

Et, quand le père, d’une voix émue,

Nous dit: « Je te bénis, mon cher enfant! »

[On se recueille, à ce mot qui remue,

Le cœur bien gros, le premier jour de l'An.] [bis]

3

Au jour de l’An on se réconcilie,

On se souvient seulement des bienfaits;

Le verre en main, la querelle s’oublie

Et l’on se sent pleinement satisfaits!

Que de pochards aujourd’hui font ripaille

Et qui, demain, n’auront rien sous la dent!

[Plusieurs d'entre eux coucheront sur la paille

D'un noir cachot, le premier jour de l'An. ] [bis]

4

Les Canadiens ont conservé l’usage

De s’embrasser à bouche que veux-tu;

Au jour de l’An, c’est une mode sage,

En d’autres temps, hélas! c’est défendu…

Mais, oubliant cette dure défense,

Les Canadiens sont parfois si galants

[Qu'ils font durer, sans que l'on s'en offense,

Des mois entiers le premier jour de l'An.] [bis]

Con-sti-fusion

On pouvait lire dans La Presse du 18 décembre que « le gouvernement fédéral n’a aucune objection à ce que le Québec ou toute autre province se dote de sa propre constitution ». Après un instant d’émotion devant cet élan de magnanimité du Bureau du Conseil privé (soutiré néanmoins grâce à la Loi sur l’accès à l’information…), on réalise comment cette nouvelle illustre la confusion qui règne (et que certains se plaisent visiblement à entretenir) au sujet de l’idée de « doter » le Québec d’une constitution.

Le fait est que le Québec a déjà une constitution. Nécessairement. La cinquième partie V de la Loi constitutionnelle de 1867 s’intitule « Constitutions provinciales » et définit les pouvoirs exécutifs et législatifs des provinces. Il y est question de la fonction de lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif, de la composition, du quorum et de la durée des assemblées législatives, du siège des gouvernements, etc., bref, les éléments essentiels de la constitution du Québec, constitution que l’Assemblée nationale peut modifier de façon exclusive (sous réserve de certaines dispositions, comme la fonction de lieutenant-gouverneur), tel que stipulé par l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Pourquoi le Québec devrait-il se doter d’une constitution s’il en a déjà une? (C’est ici que le dossier se complique, que de nombreux politiciens se plaisent à le rendre plus opaque encore et que le citoyen moyen décroche.) Parce que le Québec n’a pas de constitution FORMELLE, de document distinct, identifiable, intitulé « Constitution du Québec » et contenant ses règles de droit les plus importantes, celles dont la valeur juridique est supérieure à toutes les autres.

En ce sens, le Québec n’a pas de constitution : ses règles de droit fondamentales sont dispersées dans de nombreux textes (dont Loi constitutionnelle de 1867 et ses amendements, la Loi constitutionnelle de 1982, la Charte des droits et des libertés, la Charte de la langue française, la Loi sur l’Assemblée nationale) et d’autres encore ne sont écrites, comme le principe de la responsabilité ministérielle qui n’est précisé nulle part.

« Se doter d’une constitution », au sens où l’entend l’analyste du Conseil privé et comme l’a proposé l’expert constitutionnel Benoît Pelletier, consiste simplement à rassembler les règles constitutionnelles en vigueur actuellement dans un seul document qui aurait de plus valeur pédagogique (on pourrait notamment la mettre dans la trousse d’accueil des immigrants…). Que l’ancien ministre des Affaires intergouvernementales n’ait pas réussi à convaincre ses collègues d’entreprendre cet exercice de synthèse, « neutre », en principe, sur le plan partisan, mais plus que symbolique sur le plan civique, en dit long sur la hantise du gouvernement Charest envers tout ce qui touche la constitution, même quand elle ne sert qu’à décrire la réalité.

Au-delà de l’affaire Michaud

Reprenant l’affaire Michaud où elle l’avait laissée il y a dix ans, l’Assemblée nationale a de nouveau montré son mauvais profil.

L’initiative du co-chef de Québec solidaire relevait peut-être de la naïveté : il croyait que l’Assemblée nationale pourrait exprimer des regrets et réagisse enfin, collectivement, au constat formulé par le juge Baudouin sur la motion du 14 décembre 2000. « Étrange paradoxe », écrivait ce dernier en 2006, le Parlement a le « droit » de blâmer Michaud, mais il a cependant commis une injustice envers lui. Et le juge se prononçait – faut-il encore le rappeler? –, nonobstant les idées en cause : « bonnes ou mauvaises, politiquement correctes ou non, la chose importe peu ».

La motion présentée par le député de Mercier avait le mérite d’aborder une question gênante que les autres groupes parlementaires avaient glissée sous le tapis. Et, naïveté pour naïveté, la proposition de madame Marois n’a pas plus d’avenir. Baliser les futures motions contre des citoyens serait reconnaître au Parlement un pouvoir de blâmer (pour autre chose que les outrages, qui sont déjà prévus au Règlement), et donc légitimer ce qu’on n’a jamais fait avant 2000 et qu’on ne veut plus jamais faire. Il ne faut cependant pas s’inquiéter: le président ne fera rien sans un signe du parti ministériel qui a refusé d’amender le règlement en ce sens au début des années 2000 et qui n’a pas changé d’avis. Si le leader du gouvernement, qui occupe une fonction déterminante au Parlement, ministre de la Justice (!) par surcroît, s’accommode aisément du fait qu’un juge de la cour d’appel considère la motion du 14 décembre 2000 comme une injustice, il n’y a rien à attendre de son côté de chambre. Surtout pas de dissidence.

Deux semaines avant de présenter sa motion du 3 décembre, Amir Khadir avait invité les chefs du PQ et du PLQ à l’appuyer ou à présenter eux-mêmes une motion reconnaissant « l’erreur commise à l’endroit de M. Michaud ».

« On vit une période de turbulence, de crise de confiance et de grand questionnement sur la nature de nos institutions, écrivait-il. Les responsables politiques sont appelés à se hisser à la hauteur de leur fonction d’État. Dans cet esprit, ai-je raison de penser que tout geste des membres de l’Assemblée qui traduit la capacité de porter un regard critique sur notre propre action serait perçu comme une attitude noble et un leadership susceptible de rehausser la crédibilité de nos institutions et de nos personnes? »

Manifestement, il a perdu son pari et l’Assemblée nationale n’a pas apporté d’arguments convaincants aux citoyens qui lui accordent encore de la considération. Au-delà de l’affaire Michaud, il faut se demander si l’Assemblée nationale existe vraiment, en tant qu’institution, autrement que sous la forme d’un passage obligé pour le gouvernement et d’arène où les partis font valoir des intérêts strictement électoraux. Y a-t-il quelqu’un qui pense, parle et agit en son nom, sans égard aux considérations partisanes?