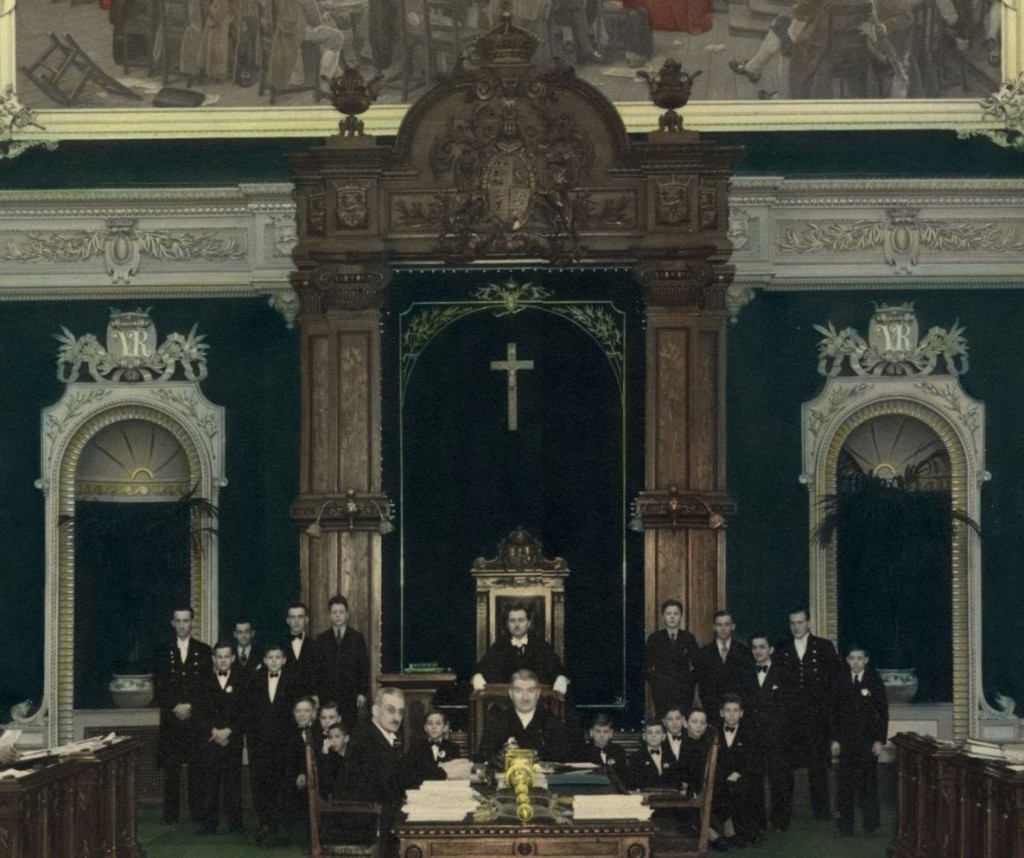

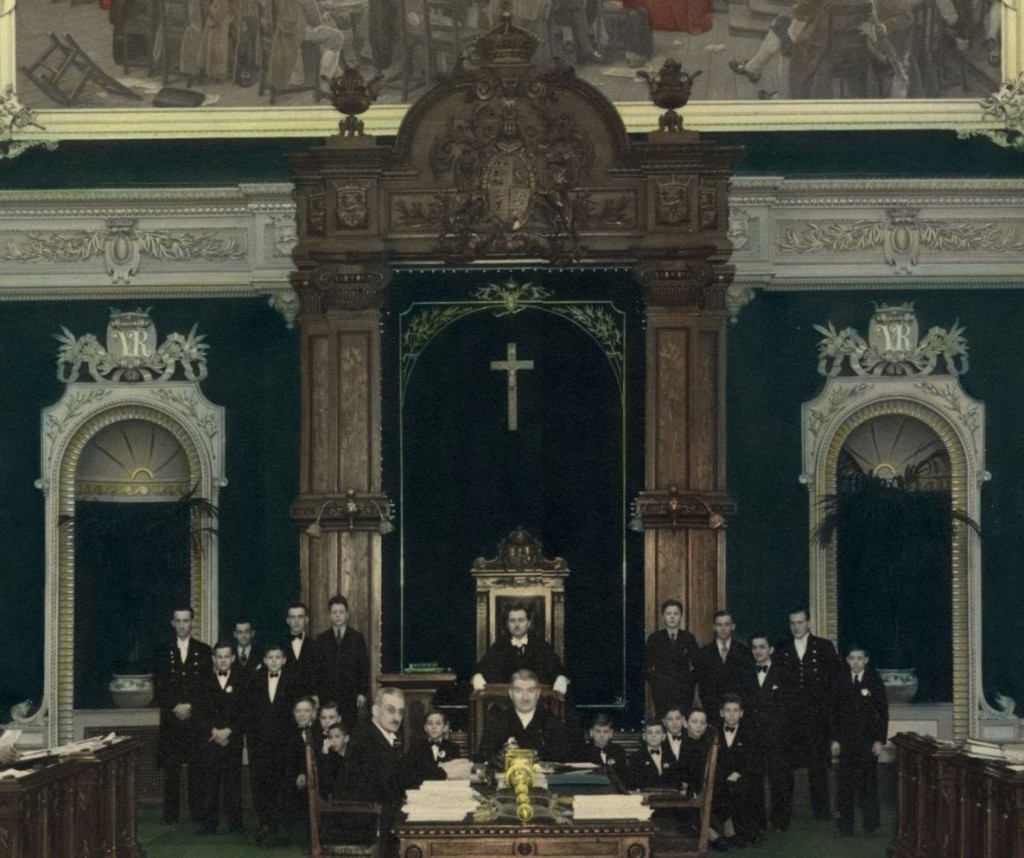

Dans le débat sur le crucifix de l’Assemblée nationale, le patrimoine a le dos large. Nul doute que l’Hôtel du Parlement constitue un trésor avec tous ses éléments architecturaux et les œuvres d’art qui se sont ajoutées par la suite conformément au plan que l’architecte avait imaginé. Taché avait notamment prévu des niches qui ont été pourvues de bronzes à l’extérieur, mais sont restées vides à l’intérieur. Il avait planifié l’installation de peintures dans de grands cadres construits à même le mur dans les deux salles de séances. C’est lui qui a conçu la décoration intérieure et extérieure, les emblèmes floraux et autres, les armoiries, les monogrammes, etc. Il a dessiné personnellement le « trône » qui comprend des gradins et le dais, cette structure verticale derrière le fauteuil du président de l’Assemblée.

Au sommet de cette structure, Taché a fait sculpter les armoiries du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, symbole de la monarchie qui règne toujours sans vraiment gouverner et de son représentant à Québec, le lieutenant-gouverneur, le « sommet » de nos institutions politiques à cette époque et, théoriquement, encore aujourd’hui. Taché y a aussi fait sculpter des armoiries du Québec, mais pas d’armoiries canadiennes, d’abord parce qu’il n’y en avait pas officiellement encore (telles qu’on les connaît depuis 1921) et aussi parce que la couronne symbolisée par les armories du Royaume-Uni était « québécoise » en ce sens que le lieutenant-gouverneur représente directement la reine (ou le roi), et non le gouvernement fédéral, et que le Parlement québécois légifère de façon souveraine dans ses champs de compétences. Les références au Canada (des « C » au-dessus des portes latérales) sont bien discrètes.

Taché agissait au nom de l’État et devait en respecter les institutions. On voit mal comment il aurait pu insérer un symbole religieux aussi porteur de sens et détonnant qu’un crucifix, entre la tête du président de l’Assemblée et les armoiries royales. Le Québec sortait alors d’un grand débat sur le rôle de l’Église en politique et la Cour suprême venait de condamner l’influence « indue » des évêques dans les élections.

Comment en est-on arrivé, en 1936, à faire ce que personne n’avait imaginé encore et que personne n’oserait faire aujourd’hui? L’introduction d’un crucifix dans la salle des séances de l’Assemblée a été expliquée plusieurs fois[1], mais de nombreux participants au débat surréaliste qu’on vit actuellement croient encore que cet objet fait partie de notre tradition parlementaire bicentenaire. Il faut redire qu’il est apparu avec le premier gouvernement Duplessis (sans qu’on puisse à 100% lui en attribuer la « paternité »). On ignore d’ailleurs généralement que le gouvernement Taschereau avait mis des crucifix dans les palais de justice, ce qui relativise passablement le rôle de Duplessis dans la construction de l’alliance Église-État.

S’il était resté au pouvoir, Taschereau aurait-il franchi le pas, lui, le fils d’un des juges qui avaient prononcé le fameux jugement de 1877? Avec un T.-D. Bouchard anticlérical à ses côtés? Douteux! Duplessis était dans un autre monde avec des collègues comme Albiny Paquette, qui allait bientôt recueillir les fruits de son militantisme catholique sous forme de multiples décorations (membre de l’Œuvre de Terre Sainte, décoration de l’Ordre latin, croix de Jérusalem, grand-croix de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre, croix d’or de Saint-Jean-de-Latran, officier de l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem …). Paquette s’est attribué le mérite d’avoir fait poser le crucifix en 1936 ; on ne voit pas à quel titre il a pu agir (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2007/04/03/duplessis-le-crucifix-et-le-garagiste-de-rouyn/) mais il n’ignorait sûrement pas que Mussolini avait donné l’exemple en Italie treize ans plus tôt.

Le crucifix de 1936 a survécu à la Révolution tranquille et au « ménage » qui a suivi l’abolition du Conseil législatif à la fin de 1968. Bien des « accessoires » du parlementarisme (dont les trois T : toges, tricornes et tabatières) ont été relégués aux oubliettes. Le crucifix du « Salon rouge » (la deuxième chambre ayant suivi l’exemple de la première) a été enlevé, même si des travaux parlementaires (très importants, se plaît-on à dire) se sont poursuivis dans cette salle. Où est-il passé? Je crois l’avoir vu traîner dans un cagibi attenant à la salle des toilettes, près de mon bureau, vers 1976. Triste sort pour un objet « patrimonial ». Qui s’en souciait?

Celui de l’Assemblée a survécu à la Révolution tranquille et au PQ. En 1976, le président a cessé de lire la prière traditionnelle et plutôt invité les députés à observer un « moment de recueillement » (suivant en cela la lettre du règlement adopté en 1973), ce qui a soulevé une petite tempête : le dernier membre de la phalange créditiste de 1970 a demandé le rétablissement de la prière mais sa motion a été défaite. Le président Richard n’a pas osé retirer le crucifix. Sa justification aurait pu être la même : « C’est par respect pour les membres de cette Assemblée, qui ne sont pas nécessairement tous de la même dénomination religieuse, et c’est par respect pour l’Assemblée que j’ai choisi un mode de prière que je laisse à la liberté de chacun. Chacun aura le loisir, au moment de la période de recueillement, de faire la prière qu’il entend […]. »

Sous la présidence de son successeur, à la suite d’on-ne-sait-quelle démarche, pression ou réflexion, le crucifix de 1936 a été remplacé. Un article publié dans Le Soleil du 8 avril 1986 nous apprend que, « depuis 1982, une pièce nouvelle a remplacé l’ancienne ». Un « certificat d’enregistrement » fourni au président de l’Assemblée le 4 février 1986 le confirme et précise que ce crucifix a été « offert gracieusement à l’Assemblée nationale le 4 mars 1982 » par l’artisan Romuald Dion qui l’a « remodelé en août 1984 & juillet 1985 », soucieux d’inscrire son œuvre dans le « courant archéologique par la tenue du corps sur la croix et par la figure plus divine que paysanne ».

L’objet original qu’on avait hissé à la place d’honneur en 1936 était-il démodé? Le Soleil du 8 avril 1986 nous informe qu’il est devenu « objet de musée au parlement ». Or, il n’a pas été exposé dans le musée créé en 1976, musée qui errait alors (après avoir été délogé par le studio de la télévision des débats en 1978 ou 1979), ni dans les vitrines qui lui ont succédé vers 1984. Au mieux, il aurait rejoint celui du Conseil dans un quelconque débarras.

Si l’Assemblée nationale a bien géré son patrimoine, elle aurait donc déjà deux crucifix « patrimoniaux » dans ses réserves : pourquoi pas un troisième?

Les élus québécois éviteraient que le crucifix devienne un enjeu politique ou électoral surréaliste et adopteraient une attitude responsable s’ils prenaient l’initiative d’un mouvement de réflexion qui aurait pour but de faire comprendre aux citoyens, souvent peu familiers avec leurs institutions politiques, que le « Salon bleu » n’est pas le sous-sol qu’on décore à son gré et qu’un symbole religieux comme le crucifix ne peut pas « présider aux délibérations » (comme on disait en octobre 1936) de la plus importante institution démocratique du Québec.

On répondra qu’il n’est pas facile de faire de l’éducation citoyenne quand le débat est mal engagé et que les partis entretiennent eux-mêmes la confusion, comme on l’a vu dans le cas de l’unifolié au Salon rouge: le PLQ et la CAQ y défendent la présence du drapeau du Canada au mépris du concept de partage des compétences dans le régime fédéral et des usages protocolaires élémentaires. Dans le cas du crucifix, le PLQ adopte une position étonnante, lui, l’héritier des Patriotes et des Rouges, des membres de l’Institut canadien, de Laurier, qui a dû défendre son parti face à l’Église, de plusieurs autres chefs en butte avec les évêques, des nombreux pères de la Révolution tranquille, etc. Pas facile à suivre, comme le constatait l’ex-juge L’Heureux-Dubé la semaine dernière, et elle ne savait pas encore que son parti serait appuyé dans sa croisade par les Bérets blancs qu’on croyait morts depuis longtemps!

[1] Jean-Guy Pelletier, « Le crucifix à l’Assemblée nationale », BBAN, 17, 3-4 (novembre 1988), p. 7-8; Gaston Deschênes, « Duplessis, le crucifix et le taxi de Rouyn », BAAPQ, 8, 1 (printemps 2007), p. 5-7; Martin Rochefort, « L’introduction de la prière et du crucifix à l’Assemblée nationale du Québec », BBAN, 37, 2 (automne 2008), p. 18-23.