Au XIXe siècle, les écrivains issus de la Côte-du-Sud, ou inspirés par ses choses et ses gens, désignaient la région sous le nom qui s’était progressivement imposé depuis les débuts du peuplement. C’est le cas de Casgrain, Aubert de Gaspé, Chauveau, Renault, Montpetit, Taché, Lemoine et probablement de plusieurs autres.

Dans la description du Canada qu’il publie en 1855, Joseph-Charles Taché décrit la Côte-du-Sud comme une « magnifique suite d’établissements » qui est « connue et célèbre dans tout le pays ». Sa Côte-du-Sud s’étend jusqu’à Rimouski.

Chauveau situe son Charles Guérin dans « une de ces riches paroisses de la côte du sud, qui forment une succession si harmonieuse de tous les genres de paysages imaginables, panorama le plus varié qui soit au monde [sic...], et qui ne cesse qu’un peu au-dessus de Québec, où commence à se faire sentir la monotonie du district de Montréal ».

La plupart des auteurs sudcôtois qui ont fait carrière dans la région de Montréal au XXe siècle ne se sont pas intéressés à la Côte-du-Sud dans leurs œuvres et certains ont adopté l’expression « Bas de Québec » pour désigner tout de qui se trouve à l’est de la capitale. Dans Canadiennes d’hier, Élisa Michaud met dans la bouche d’un personnage montréalais l’expression « être bas de Québec » qui signifie quelque chose comme « ancien » ou « vieux jeu ».

(Hertel à l’Académie canadienne-française. Il est debout à droite.)

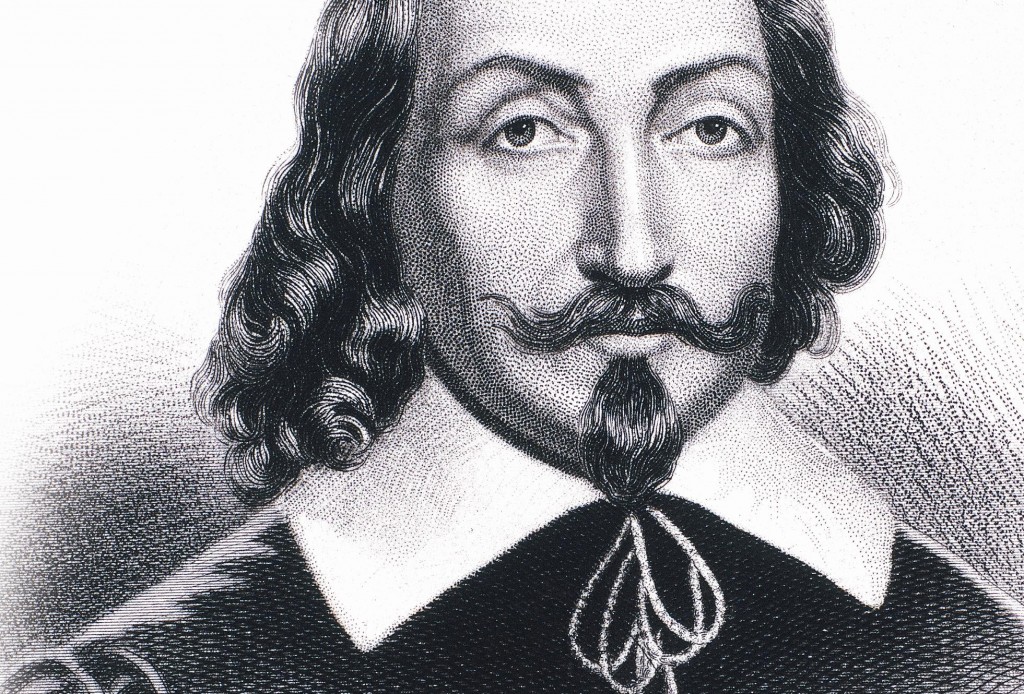

François Hertel (né Rodolphe Dubé) a utilisé cette expression dans un poème peu connu.

Né à Rivière-Ouelle, le 31 mai 1905, Hertel étudie au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au Séminaire de Trois-Rivières. Entré chez les Jésuites à vingt ans, il reçoit l’ordination sacerdotale en 1938 après avoir obtenu un doctorat en philosophie et en théologie à Rome. Déjà, il a commencé à publier des poèmes, des essais et des romans tout en enseignant la philosophie au Collège Jean-de-Brébeuf.À la fin des années quarante, Hertel quitte les Jésuites et s’installe à Paris. Il fonde et dirige les Éditions de la Diaspora française, et il publie les revues Rythmes et couleurs et Radiesthésie magazine. En 1985, il revient mourir à Montréal.

L’œuvre littéraire de François Hertel comprend une quarantaine de titres, sans compter les articles de revues et les conférences, mais on y trouve très peu de références à sa terre natale, à part quelques poèmes dont Le dortoir des petits (1936) et son Hymne au « Bas-de Québec », qui daterait de la fin des années trente, publié dans Poèmes d’hier et d’aujourd’hui, 1927-1967 (Montréal, Parti-pris, 1967, p. 20-21).

HYMNE AU « BAS DE QUÉBEC »

Je t’aimais tant, pays de mes jeunes années,

Que j’ai gardé toujours en moi ton souvenir.

Le sort eut beau souffler au vent mes destinées,

Je t’apporte un amour que rien n’a pu ternir.

Vaste plaine à carreaux où les avoines d’or

S’étendent mollement dans leur décor de saules,

Où les troupeaux songeurs que l’équinoxe endort

Vers le ruisseau voisin balancent leurs épaules.

(photo P. Lahoud)

Fleuve où j’allais rêver au vent des promontoires,

Regardant s’écrouler, là-bas, sur les récifs,

Les houles qui giclaient en larges flots de moire

Jusqu’au lointain poudreux des horizons captifs.

Quais aux plançons verdis par les baisers des flots

Où les pêcheurs muets s’estompent dans la brume;

Abordage éperdu des mers aux longs sanglots

Brandissant leurs cheveux éblouissants d’écume.

Plages d’or où les « crans » font des taches plus sombres,

Où la « pêche » « tendue » en zigzags vers la mer

Semble indiquer au loin, passant comme des ombres,

Le morne défilé des élégants steamers.

Montagnes d’outremer où l’on voit se percher

Des fermes en plein ciel, que la forêt emmure,

Couronnant le sommet des farouches rochers,

Comme des écussons sur l’acier d’une armure.

Et vous, les monts du sud aux versants affaissés,

Comme sous le fardeau obscur des millénaires,

Retraites de fraîcheur d’où les champs assoiffés

Attendent le breuvage haletant des rivières!

Collège de Sainte-Anne, au loin, sur la colline,

Tel une forteresse au milieu d’un jardin,

Tu t’incrustes au cœur des souples mousselines,

Que pointillent de vert les têtes des sapins.

La plaine, de partout, s’entr’ouvre comme un vase,

Entre chaque taillis surgit une maison.

L’Alléluia pensif des clochers en extase

Chemine, harmonieux, au bout de l’horizon.

O pays de lumière et de rusticité,

Où la légende vibre aux humains fraternelle,

Pays que la « jongleuse » a jadis visité,

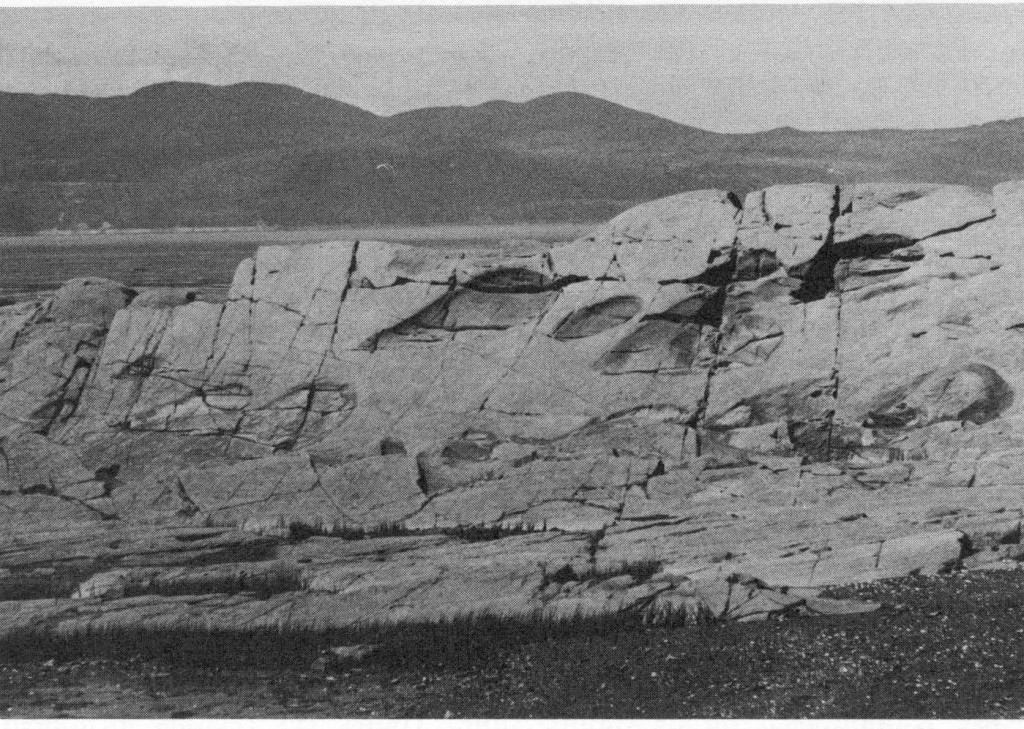

Où son pied s’est gravé sur la roche éternelle,

(«pistes de raquettes» de la Jongleuse, selon la légende)

Pays que j’ai quitté, mais que j’aime toujours,

J’aurais voulu fixer tes sites grandioses

En un hymne brûlant comme un premier amour

Où j’aurais pénétré jusqu’à l’âme des choses;

J’aurais voulu graver du burin de mon style,

Dans le bronze des mots, tes contours imprécis…

Hélas, je n’ai tracé qu’une esquisse débile

De ton âme innombrable, ô mon pauvre pays!