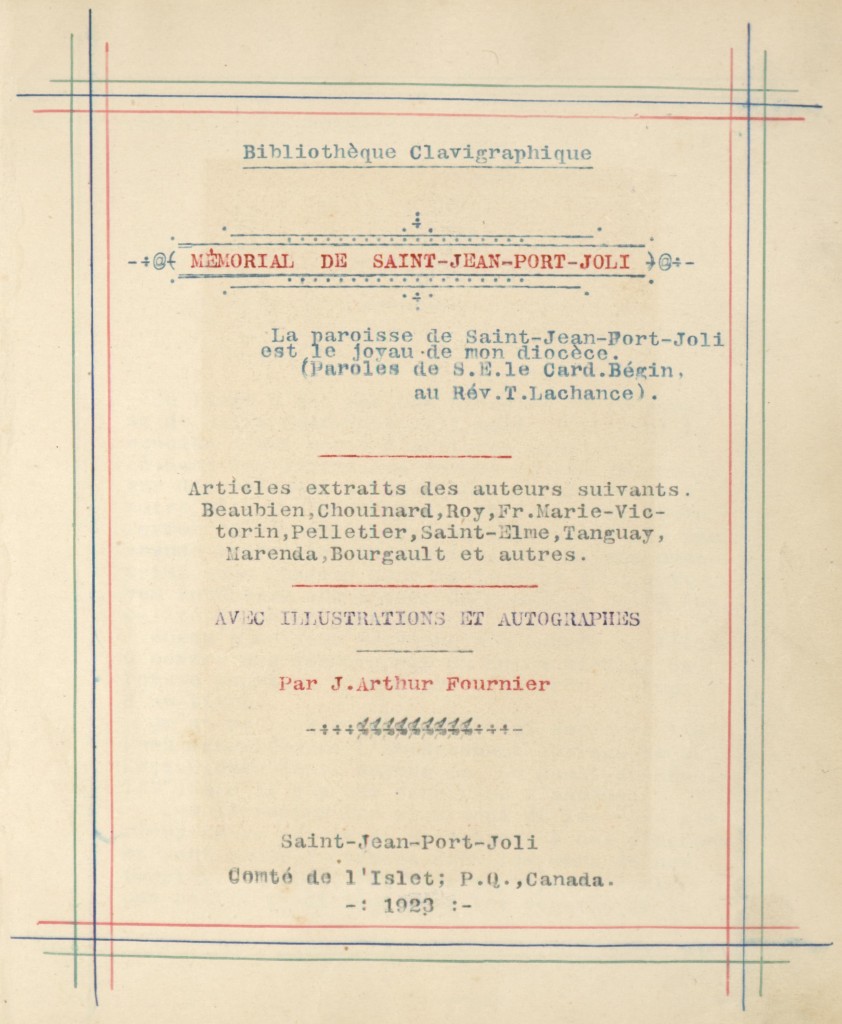

Né à Saint-Jean-Port-Joli en 1863, Arthur Fournier a rédigé au « clavigraphe » (ancien nom du dactylographe) un ouvrage intitulé Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli qui contient de nombreuses et précieuses informations sur sa paroisse natale.

Cet ouvrage rédigé en 1923 a été édité pour la première fois en 2012 par le Musée de la mémoire vivante. Il se termine par un « catalogue des ouvrages parus » dans la « Bibliothèque clavigraphique ». La liste comprend 35 titres et, sur la page suivante, Fournier annonce qu’il a quatre autres « ouvrages en préparation ».

Les chercheurs qui ont consulté cet ouvrage dactylographié conservé pendant de nombreuses années au presbytère de Saint-Jean-Port-Joli ont nécessairement été intrigués par ce « catalogue » : si le Mémorial est le 32e de liste, qu’en est-il des autres? La biographe d’Arthur Fournier, Angéline Saint-Pierre (Arthur Fournier, anecdotier, mémorialiste, collectionneur, sculpteur au canif, La Pocatière, Société historique de la Côte-du-Sud, 1978), s’est d’autant plus posé la question qu’elle a trouvé, dans des archives privées, une liste intitulée « Catalogue de ma bibliothèque clavigraphique » contenant 60 titres!

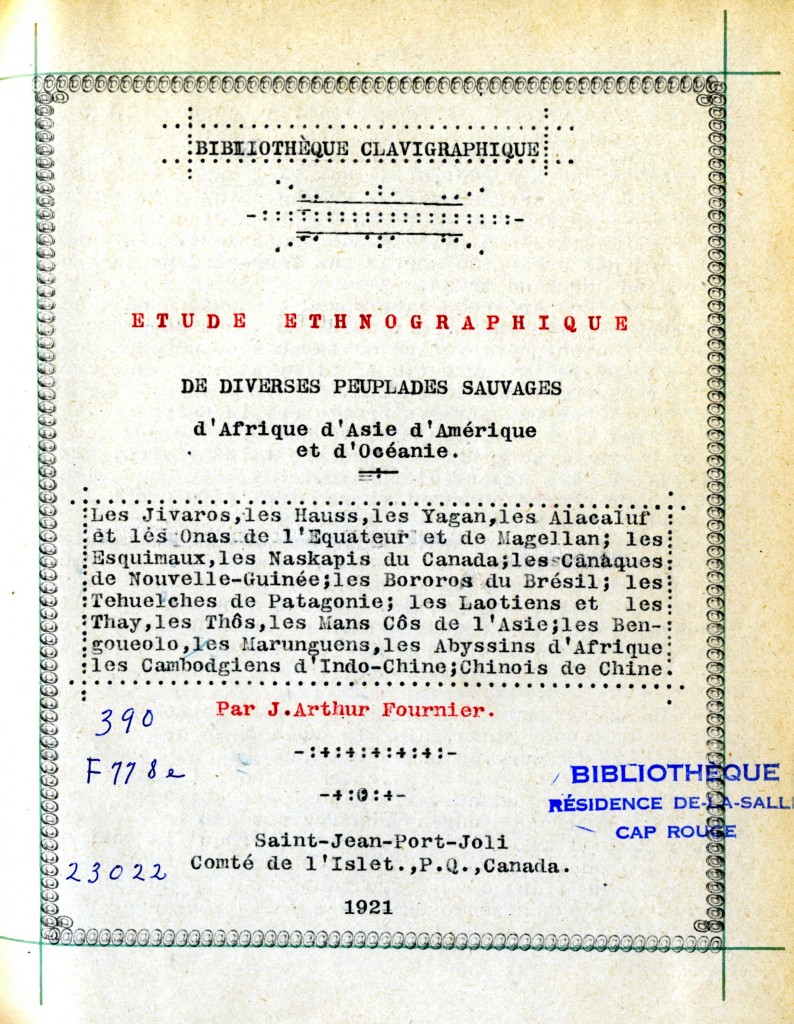

Trente-cinq après la publication de la biographie d’Arthur Fournier, par madame Saint-Pierre, et quelques mois après l’édition du Mémorial, la « Bibliothèque clavigraphique » a été retrouvée à Québec, chez les Frères des écoles chrétiennes qui étaient en train d’élaguer leur bibliothèque. Invité à repérer les livres qui pourraient compléter la collection de la Société historique de Québec, j’ai eu la surprise, à la lettre F, d’ouvrir un volume relié en rouge dont la page de titre était sans équivoque : auteur, titre de la collection, graphisme, tout concordait avec le Mémorial. Le rayon contenait sept autres volumes du même genre. Questionné sur la provenance de ces ouvrages, le responsable de la bibliothèque me conduisit dans un coin du local où une étagère contenait quarante-six autres volumes pour un total de cinquante-trois.

Expert en documentation, spécialiste notamment des manuels scolaires, Paul Aubin s’était bien demandé qui était cet Arthur Fournier, mais, les livres n’étant pas édités, ils échappaient aux recherches dans les catalogues des bibliothèques. Comment s’étaient-ils retrouvés chez les Frères des écoles chrétiennes? Mon hypothèse était qu’un membre de la communauté, le frère Sigismond, né Achille Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli en 1870, aurait recueilli la « bibliothèque » de son co-paroissien mort célibataire.

L’hypothèse se confirma quelques jours plus tard en examinant plus attentivement les ouvrages. L’un d’eux contenait une note intitulée « Joseph-Arthur Fournier » et signée « Jacques de Gaspé », pseudonyme utilisé par le frère Sigismond lorsqu’il a publié Famille Chouinard, Histoire et généalogie, en 1921 :

« Joseph-Arthur Fournier, l’auteur et le compilateur de cinquante-huit volumes dactylographiés dont se compose ce rayon de la bibliothèque centrale, naquit à Saint-Jean-Port-Joli, sur les bords du grand fleuve, en l’année 1866 [sic]. Son père était menuisier et son fils suivit le même chemin. Dès l’âge de onze ou douze ans, Arthur apprend à manier les outils, à fabriquer des meubles, à tailler et à graver des épitaphes en bois.

Devenu adolescent, il s’exerce à la sculpture et nous le voyons exposer dans le parterre de la maison paternelle, des petits bateaux à voiles, des statuettes et plus tard des statues dont la taille augmente avec les années, à partir d’un pied et demi jusqu’à trois ou quatre pieds.

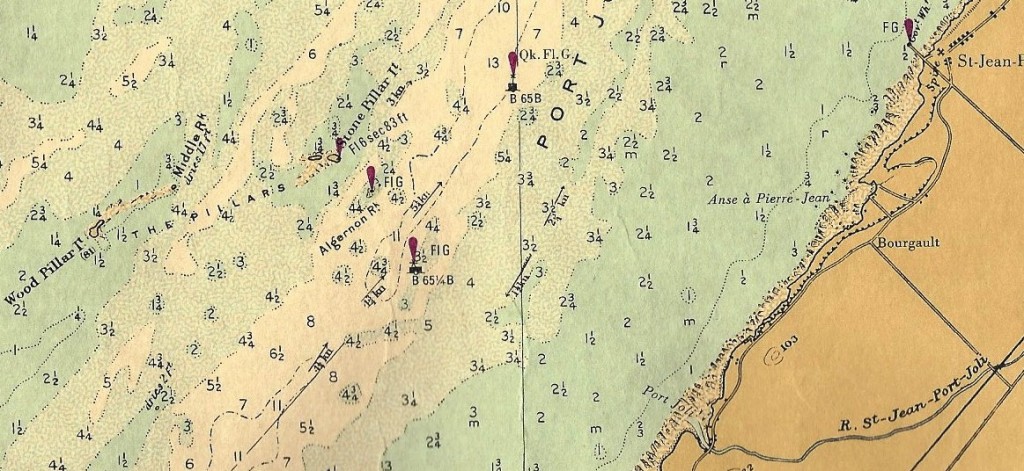

Fournier demeuré célibataire, vivait solitaire dans sa maison et dans sa boutique. Il aimait cependant les arts, l’instruction, les exercices religieux. Bien qu’il demeura [sic] à un bon mille de l’église paroissiale, on le voyait presque tous les matins se rendre à la messe de six heures et demie, portant sous le bras un gros missel vespéral. Le dimanche après-midi, il allait s’asseoir sur un petit rocher en face du fleuve, ayant sous les yeux l’immense nappe d’eau, les montagnes du Nord, et là, il se plaisait à méditer sur l’œuvre de Dieu et les beautés de la nature.

C’est vers 1892 qu’il commença à collectionner des articles de journaux et de revues, pour les classer ensuite par titres et sujets. Chaque série formera plus tard un volume. Entre temps, notre artiste-menuisier a fabriqué une table, un buffet, une bibliothèque de style nouveau genre.

Par ses économies et son travail assidu, Fournier a réussi à s’amasser un capital de près de six mille dollars; mais au jour de son décès, il avait tout distribué, non aux membres de sa famille, mais à certaines institutions, en faveur des enfants infortunés qui désirent arriver au sacerdoce.

C’est le 3 juin 1931 que Joseph-Arthur Fournier me fit cadeau de sa bibliothèque clavigraphique, contenant soixante volumes dont deux n’apparaissent pas sur ce rayon. Ce sont : « Le Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli » et « Un Poète de chez nous » (Élie Bourgault, poète et écrivain). Trois semaines plus tard, le 24 juin 1931, Fournier s’éteignait à l’Hôtel-Dieu de Lévis, muni de tous les secours de la religion. Sa dépouille mortelle fut transportée à Saint-Jean-Port-Joli pour y être inhumée dans le cimetière paroissial, après le chant d’un libera seulement.

Comme la plupart des types de son genre, Fournier fut un personnage d’une forte personnalité, d’une forte originalité, et souvent hanté par l’appétit des hauteurs. Toute sa vie, il a rêvé de faire quelque chose d’immortel. Se plaignant un jour du peu d’instruction qu’il avait reçu dans sa jeunesse, il nous avoua son regret et la demi-déception de ses rêves par ces paroles : « Ceux qui n’ont rien écrit retournent tout entiers à la terre ».

Le Mémorial a été déposé par la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli aux Archives de la Côte-du-Sud et les ouvrages retrouvés en 2013 sont allés le rejoindre; Un Poète de chez nous est aux Archives nationales et un autre ouvrage, L’album du chanteur, serait aux Archives de folklore de l’Université Laval. Il manquerait donc quatre ouvrages, si le frère Sigismond a bien compté ce qu’il a reçu en 1931.

Pour l’histoire de Saint-Jean-Port-Joli, la « Bibliothèque clavigraphique » ne contient évidemment rien de comparable au Mémorial. Six ou sept volumes seulement portent sur des thèmes canadiens ou québécois. Le reste témoigne de la curiosité intellectuelle d’un simple ébéniste autodidacte en milieu rural et de ses intérêts pour la spiritualité, la poésie, l’histoire générale, etc. Comme l’explique le frère Sigismond, Fournier copiait des textes, surtout dans les journaux, les revues et les annales pour se faire des livres qu’il faisait relier, souvent chez Chabot à Québec. À la fin de chaque ouvrage, il indiquait la date et l’heure où il commençait et terminait le travail de saisie. L’ensemble forme environ 30 000 pages. Il faudrait examiner plus attentivement la « bibliothèque » pour voir si Fournier a inséré des textes personnels ailleurs que dans le Mémorial qui est en bonne partie de son cru.